2025年5月より新シリーズがスタート!

テーマは――

「季節を元気に過ごす!薬膳とツボケア」

季節の不調を整える薬膳のヒント、やさしいツボケアなど

足元だけでなく、全身のめぐりをサポートする情報を、わかりやすくお届けしていきます😊第35回目

\“夏の疲れを癒し、心も体も秋へシフトチェンジ!~薬膳&ツボケア~/

こんにちは。暑さに弱い(笑)ここのはセラピストのゆうこです。

9月に入ろうかというのに、太陽さんは相変わらずギンギラ💦

🍃 夏の疲れをリセット

まだまだ暑さが続いていますが、体の中はもう秋の準備を始めています。

夏の間に冷たい飲み物やエアコンで知らず知らずのうちに疲れた体...

まずはその疲れをやさしく癒してあげましょう。

ポイントは「胃腸をいたわる食材」たちを意識してみてください。

◎おすすめ食材:かぼちゃ、さつまいも、とうもろこし、枝豆、豆腐、りんご などほっこり甘みのあるもの。

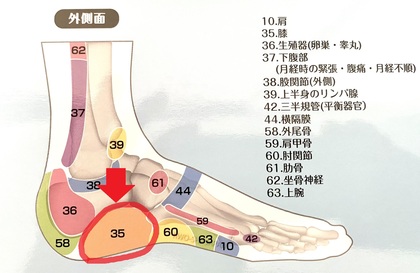

◎おすすめツボ:足三里(あしさんり)…胃腸の元気を取り戻すツボ

🍐 秋のうるおい準備

そして、季節は少しずつ秋へ。

秋は乾燥の季節。咳やお肌のカサつきなどが出やすい時期です。

乾燥に負けないよう、今から少しずつ「潤いの準備」をしておくと安心です。

「うるおいを養う食材」を意識して取り入れていきましょう!

◎おすすめ食材:梨、ぶどう、れんこん、山芋、白きくらげ、豆腐、豆乳、白ごま、はちみつ など

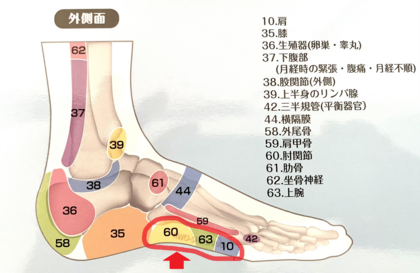

◎おすすめツボ:魚際(ぎょさい)…呼吸を整え、うるおいをサポート

🥣 この季節におススメ 簡単薬膳スープレシピ

少ない食材でささっと作れる心と体にやさしいスープです♪

ご参考になれば幸いです。

胃腸を労わり、潤いチャージ

「れんこんと豆腐のやさしいスープ」

🌿材料(2人分)

・れんこん 100g(薄切り)

・豆腐 1/2丁(食べやすい大きさに切る)

・長ねぎ 1/2本(小口切り)

・生姜 1かけ(千切り)

・中華スープの素(または顆粒だし) 小さじ2

・水 400ml

・塩こしょう 少々

作り方

鍋に水・スープの素・生姜を入れて沸かす。

れんこんを加え、透き通るまで5分ほど煮る。

豆腐・長ねぎを加えてさらにひと煮立ちさせる。

塩・こしょうで味を整えて完成✨

🌿 ポイント

れんこんは肺をうるおし、秋の咳・のどの乾燥に◎

豆腐は体の熱をやわらげ、胃腸にもやさしい食材

生姜を少し加えることで冷え対策にもなります。

✨ おわりに

夏の疲れを整えて、秋を心地よく迎える準備をしていきましょう。

どうぞご自分の体をやさしくいたわってあげてくださいね。

次回は「秋本番の乾燥に負けない、呼吸と潤いの薬膳+ツボ養生」をお届けします。

どうぞお楽しみに♪

(※内容が変更になる場合もあります。その時々の気候に合ったものをお届けしたいと思います!)

最後までお読みいただきありがとうございます。

みなさまが、日々笑顔でお過ごしいただけますように...

"ここのは"中園ゆうこ

薬膳講座、足つぼ講座なども開催しております。

ご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね。

(ホームページの「お問合せ」、公式LINEなどからお気軽にどうぞ!)=============================

今後このような形でのメール配信をご希望でない場合は、お手数ですが下記より配信停止手続きをお願いいたします。

=============================

台湾式足つぼ&ハンドソロジー ここのは

070-7648-5538

大分県大分市角子原846-7

============================= ]]>